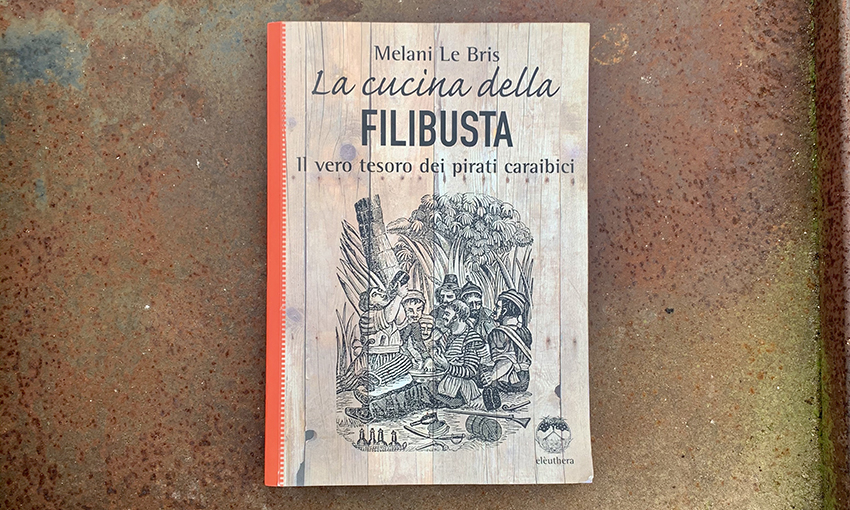

Vi siete mai chiesti che cosa mangiavano i pirati caraibici sulle navi? Se oggi lo sappiamo e possiamo parlarne è soprattutto grazie alla scrittrice francese Melani Le Bris. È stata lei, infatti, a scrivere La Cucina della Filibusta, un testo molto coinvolgente e di immenso valore antropologico visto che è stato scritto proprio a partire dai diari di bordo di pirati e filibustieri. Pubblicato dalla casa editrice Eleuthera per la prima volta nel 2003, poi in altre due edizioni nel 2010 e nel 2020, questo libro continua ad appassionare e infiammare con la stessa verve e con lo stesso ardore. Oggi vi sveliamo alcuni aspetti di questo mondo, ma non troppi, perché la speranza è quella che compriate anche voi questo testo. Dunque iniziamo questo parziale viaggio in altri tempi e in altri luoghi, quelli della cucina della filibusta, tra racconti e citazioni del libro. Ma attenzione: continuate a leggere solo se avete stomaci forti.

Dalla cucina della filibusta alla cucina caraibica, un incontro tra influenze diverse

Con “filibusta” si indicano tutti quei pirati e corsari detti appunto filibustieri che, tra ‘500 e ‘800, avevano ricevuto la “lettera di corsa”, cioè l’incarico dai loro rispettivi governi francesi, inglesi, e olandesi, di attaccare e saccheggiare le coste, i possedimenti e i territori occupati dagli spagnoli, in particolar modo quelli dei Caraibi. Si tratta quindi di persone che per loro natura e attività si muovono, si adattano, mischiano, scoprono; per questo sulle loro navi si sviluppavano veri e propri mondi, come ben si evince dai piatti che preparavano. Infatti, noi magari ci immaginiamo i pirati come personaggi grezzi, burberi e imbronciati, ma in realtà sono stati capaci di grandi cose in cucina, di piatti complessi e molto elaborati. In particolare, nel libro di cui vi abbiamo accennato all’inizio si mostra come la nascita della cucina caraibica, ai suoi esordi, è stata appunto la cucina filibusta.

Come scrive nell’introduzione Michel Le Bris, il padre dell’autrice, perché definire tale cucina come “caraibica”, quando la si potrebbe chiamare altrettanto opportunamente filibustiera? In effetti non deriva soltanto dalle popolazioni indie presenti al momento della conquista, ma è il prodotto di un incontro tra influenze diverse, dall’inizio-caraibica e africana a quella francese, inglese, olandese e spagnola, il cui unico crogiolo, conclude Le Bris, fu proprio la filibusta. Insomma, il potere che ha il mare di unire e mettere insieme! Inoltre, “l’altro” rimane qualcosa di relegato proprio al periodo coloniale: oggi non ha più senso, il mondo è frutto di ibridazioni, le identità stesse sono ibride e tutto è mescolato. Le culture ormai ci hanno dimostrato di essere interconnesse e dai confini attraversabili: sta a noi decidere se vogliamo attraversarli.

“Insomma, filibustiera fu dunque la cucina caraibica delle origini: liquori infuocati, piatti come lava fusa, tutti i sapori del mondo mescolati, rivelati in un baluginio cangiante fino a quel momento ignoto”. E in una cucina così infuocata non poteva che essere uno l’ingrediente principale sempre presente: il peperoncino, anzi i peperoncini. Perché si sa, la cucina rispecchia l’animo e siamo quello che mangiamo, giusto? E quindi, cosa mangiavano i pirati?

Cosa mangiavano i pirati? Il peperoncino, o meglio i peperoncini e le innumerevoli salse

Nella cucina delle filibusta sono presenti una quantità infinita di peperoncini, utilizzati poi per la preparazione di varie salse (oltre che delle frittelle con piselli chiamate “delizie al peperoncino”). Tra le tipologie più diffuse ci sono:

- l’Habanero, re delle isole caraibiche;

- il peperoncino di Cayenna, originario delle Ande;

- il Congo Pepper di Trinidad, dalla forma di piccola zucca;

- il peperoncino uccello, chiamato così perché becchettato di continuo dagli uccelli;

- il peperoncino banana, grande quasi più di un peperone;

- il noto jalapeño, un grande classico della cucina messicana.

E poi così via ancora tanti altri, come il caprone, lo scotch bonnet pepper o il Madame Jacques. Ricordatevi che i peperoncini più piccoli sono anche quelli più forti!

Con questi i pirati preparavano appunto vari condimenti, come ad esempio tra le più note la salsa al peperoncino dei bucanieri con grasso, sale, pepe e limone verde che “al noto padre Labat piaceva come accompagnamento ideale del maiale alla brace”. Con i granchi invece è preferibile la salsa taumalin dei Caraibi, a base di peperoncino uccello con cipolla, scalogno, erba cipollina, aglio, olio, prezzemolo. Poi ci sono altre salse con ingredienti diversi, come quella con la papaia (acerba) o il pomodoro, per attenuare il piccante; o la salsa chien con le erbe aromatiche. Una delle più fresche è l’ajilimojili, con limone e aglio, dolce e piccante allo stesso tempo, a differenza della Scotch Bonnet Pepper Sauce che viene descritta nel libro come una miscela esplosiva ancora in attesa di potenziali vittime! Non da meno la pepper rum, sempre con peperoncini uccelli uniti a scotch o rum, di cui ne basta anche solo una goccia… Insomma, potremmo andare avanti all’infinito a parlare di questo argomento piccante, ma preferiamo fermarci qui, in modo da lasciarvi qualche curiosità e proseguire con quello con cui queste salse vengono venivano condite, ovvero carne e pesce.

Carne: dalla zuppa di scimmia alle lucertole alla brace

“Qui chi dice carne dice prima di tutto carne alla brace”. Come il maiale di padre Labat, prima marinato con limone, pepe e peperoncino e poi ripieno con riso, aglio spezie e cipolla; o quello dei maroons, avvolto nelle foglie di banano e di pepe della Giamaica. Ma anche stufato, così come la carne di capretto o di manzo, al brandy o alle spezie. Ma a lasciarci a bocca spalancata son ben altre carni, che faranno storcere il naso non solo ai vegetariani: “i filibustieri affamati erano pronti a mangiare pressoché qualsiasi cosa, anche perché spesso si ritrovavano senza nemmeno il pane e quindi ripiegavano su scarpe, suole, guanti, avena…”

[elementor-template id='142071']

Così ad esempio capitò più volte di cibarsi di pinguini, facendo addirittura ingestione, E di alligatori e coccodrilli, molto apprezzati insieme alle loro uova e di lucertole alla brace, descritta come una carne bianca simile a quella del pollo. O ancora, di scimmie cucinate in zuppa, che dopo un primo momento di ribrezzo risultano molto gustose (a detta loro), con un sapore che ricorda quello della lepre. Nella migliore delle ipotesi, invece, si mangiava l’aguti, piccolo roditore ottimo stufato al curry, presente ancora oggi nei ristoranti di Trinidad; o il lamantino alla griglia, “ancora più buono del vitello”. Non da meno lo stufato di tartaruga verde di cui padre Labat disse “che non aveva mai mangiato niente di così appetitoso e gustoso, molto nutriente e di facile digestione”. Pensate che se n’è mangiata talmente tanta che oggi (per fortuna, aggiungo) è una specie protetta.

E sempre a lui capitò anche di mangiarsi il suo pappagallo: “la carne era molto buona, delicata e succulenta. Quando questi uccelli sono molto giovani si fanno allo spiedo, alla griglia, o in composta come i piccioncini, poiché di solito sono assai grassi”. Ma oltre a queste specie più rare, i pirati mangiavano qualsiasi volatile “passasse a tiro di fucile”, dai colombacci al classico pollo, che di solito veniva preparato alla brace, al limone verde, o nel Jambalaya, simile alla paella, che testimonia l’onnipresente influenza spagnola.

Oppure nel Salmigondis, il piatto per eccellenza dei pirati, uno dei due che ho assaggiato al Rob De Matt di Milano, quando lo chef Edoardo Todeschini l’ha cucinato in occasione della presentazione della nuova edizione di questo libro. Si tratta di un’immensa insalata mista con varie verdure tra cui spinaci, cavolo marinato, lattuga, crescione, poi uova, uva, cetriolini, acciughe, spezie, senape, aceto, sale, olio, pepe, cipolline, limone, prezzemolo e ovviamente petto e cosce di pollo, sostituibili anche con piccione, vitello e/o maiale. Insomma, roba per “tipacci un po’ rudi, dal palato poco propenso alle raffinatezze”.

In fondo al mare: dal ricercato Merluzzo di Terranova ai… Pesci volanti!

Quello dei pesci è un capitolo entusiasmante, non solo del libro, ma in generale della cucina della filibusta. Onnipresente è il merluzzo di Terranova: i più belli erano riservati al mercato francese, mentre gli altri venivano trasportati ai Caraibi dalle navi dei pirati, “dove gli schiavi africani ne facevano deliziose frittelle”. In Martinica e Guadalupa lo si prepara ancora proprio come ai tempi della filibusta, cioè in chiquetaille, che vuol dire “a pezzi”. Come vuole la tradizione, viene prima affumicato sulle braci finché non annerisce leggermente; poi viene dissalato nell’acqua fredda, preferibilmente il giorno prima, badando a cambiare più volte l’acqua dell’ammollo. La chiquetaille di merluzzo serve anche da base per la preparazione della féroce, l’altro dei due piatti che ho provato al Rob De Matt: qui “la polpa dolce e zuccherina dell’avocado si sposa a meraviglia con i sapori aciduli e salati del merluzzo, il tutto ferocemente condito con peperoncino e un velo di manioca”.

Ma oltre al merluzzo, “appena gettate in acqua le reti, si riempivano di creature dai colori sgargianti e dalle forme più disparate”, tra cui vongole, telline, cernie, aragoste, ostriche delle mangrovie, tazard, gamberetti, ricci, pesce luna, sogliole, aguglie, polinemidi, orata corifena, tonni, carango, cascadura, orata, pesce spada, gamberi di acqua dolce chiamati ouassous, pappagalli di mare o strombi, sempre presenti ai mercati delle Antille. Altre specialità comuni erano il vivaneau preparato alla griglia con salsa chien, i pesci volanti, cioè pesciolini azzurri da gustare fritti, i granchi da fare poi ripieni. O ancora lo squalo, di solito fritto e condito con varie salse piccanti per attenuarne il forte sapore, e il pesce cofano.

L’incontro con i popoli orticoltori: frutta, verdura e radici

“Il filibustiere anonimo, più ancora che dalle tecniche di pesca degli indios, rimase impressionato dalle abilità dei locali come orticoltori: in tutto il paese abbondano le radici e i frutti, la maggior parte dei quali è stata portata dal Perù o dal Brasile. I frutti importati dal continente, infatti, come l’avocado o la canna da zucchero, si adattarono così bene da proliferar in breve allo stato selvatico”. Tra questi in primis c’era la manioca, originaria del Brasile sud-occidentale, un vero e proprio oggetto di culto, alla base della loro alimentazione. Veniva prima bollita per eliminare la tossicità presente al suo interno e poi spremuta per estrarne il succo, utile anche per la conservazione delle carni. Altre verdure che prosperavano a meraviglia erano alcune radici come il cavolo caraibico e il gombo, cioè l’okra. Oppure, tuberi come le patate dolci, utilizzate nella torta come dolce, o l’igname (simile), della consistenza della barbabietola, definito da padre Labat “leggero, di facile digestione e molto nutriente”. In realtà, però, per gli abitanti delle Antille non è troppo importante definire e differenziare i vari tuberi perché sono adorano mescolarli tutti insieme in un unico tutto che si chiama, appunto, “mischiattutto” con ortaggi europei e locali, come ad esempio carote, rape, zucca, dachine, cavolo caraibico, fagiolini, e poi lardo, tuorlo d’uovo, spezie, aglio, latte di cocco, e ovviamente peperoncino; il tutto presente in quantità variabili a seconda delle disponibilità.

Tra i legumi, invece, piselli e fagioli a volontà in tantissime varietà. Con questi ultimi si prepara uno dei piatto simbolo della cucina dei pirati, ovvero il curry di fagioli con un chilo di più tipologie, unite a aglio, cipolla, zenzero e varie spezie quali zafferano, curry e pepe. Infine, tra i frutti, quello dell’albero del pane, di cui vi avevamo già parlato a proposito degli involtini nelle sue foglie, e la grossa banana plantain, molto utilizzata nella preparazione di vari dolci, sia cotta sulla brace nella sua buccia che in frittelle come tipico dessert delle Antille.

“Pazzi per i dessert”: l’importanza della canna da zucchero e della frutta

Al centro dei dolci c’è indubbiamente lo zucchero e quindi la canna da zucchero, che nella cucina della filibusta costituisce un ingrediente, non un semplice dolcificante (è la base, tra l’altro, da cui si ricava il rum). Non è questa la sede per ripercorrere la triste vicenda che riguarda la sua coltivazione e le drammatiche condizioni che per secoli ha dovuto subire la schiavitù nera, ma sono certa che quasi tutti ricordano la grande epopea che è costata questa produzione. Nel libro si ventila l’ipotesi che lo zucchero sia all’origine della pirateria, poiché “i coltivatori, abbandonati dalla rispettive madrepatrie nelle piantagioni, ebbero bisogno della filibusta sia per portare avanti il loro commercio sia per essere protetti, finché lo zucchero non si impose come la ricchezza primaria delle isole e un nodo strategico per gli Stati interessati”.

Oltre agli interessi economici e politici, questo ingrediente interessava molto anche in cucina: “i pirati erano rimasti tutti un po’ dei bambinoni, pazzi per i dessert, i dolciumi, le composte, le marmellate (di solito di albicocche locali), a dimostrazione che c’erano tra loro più anime ingenue di quanto non si dica”. Tra i dessert c’era, ad esempio, il bianco-mangiare, un dolce al latte di cocco (in attesa di quello di mandorle), che non è il succo contenuto nella noce, ma quello ottenuto tramite la macerazione nell’acqua bollente della polpa grattugiata. Poi alcune torte come la sugar cake con uva, noce moscata, burro, zucchero, panna e cannella, o la black cake di Trinidad, un adattamento al tradizionale pudding inglese. O ancora i toulum, dei dolcetti di melassa simili ai frangollos cubani e i tamarind balls, delle palline con polpa di tamarindo passate nello zucchero.

Se il regno della canna è opera degli uomini, la frutta è un’offerta divina, a maggior ragione in queste isole dove c’era una sovrabbondanza di varietà incredibile. Per questo quasi sempre presente era proprio una macedonia di frutta locale, quella disponibile, come ad esempio ananas, mango, banana, avocado (nelle Indie occidentali spesso si mangia come dessert con zucchero, fiori d’arancio e acqua di rose), melone, aranci, cocomero, con un po’ di limone e rum. E quando scoprivano dei frutti nuovi che non conoscevano sapete come facevano ad assicurarsi che fossero buoni? Aspettavano e osservavano che li mangiassero gli uccelli, perché “se li mangiano loro è segno che possiamo mangiarli anche noi”.

In ogni caso, qualunque fosse il dolce, in accompagnamento, ovviamente, non mancavano vari alcolici e digestivi.

Yo oh, beviamoci su! Cosa bevevano i pirati

“Il filibustiere è uno che beve. Boccali, caraffe, botti spillate senza indugio: niente sembra riuscire a spegnere il fuoco che lo divora, fuoco delle battaglie, dei cannoni tonanti, delle città incendiate, fuoco dei peperoncini mai abbastanza piccanti, fuoco di una vita bruciata in un istante”. In attesa delle prime distillerie, il vino era il re di tutte le feste. Non solo quello di uva importato da Francia e Spagna, ma anche quelli ottenuti dalla fermentazione di alcuni frutti disponibili, come ad esempio i seguenti:

- il vino di ananas, che andava bevuto immediatamente prima che diventasse troppo amaro;

- il vino di banana plantain, “da consumare con moderazione perché dà velocemente alla testa”;

- il vino di sorrel, un fiore rosso di ibisco;

- l’ouycou, un vino di manioca fermentata, molto diffuso, bevuto quasi quotidianamente, “ma che dopo due o tre giorni di fermentazione assomiglia alla birra”;

- il maby, un vino di di patate di dolci o rosse.

In seguito, a partire dalla fine del ‘600, con la creazione della prima distilleria a Barbados nel 1663, iniziò la produzione (e soprattutto il consumo continuo) di rum. Il termine, infatti, compare per la prima in un documento del consiglio della Giamaica nel 1651: “il successo è talmente folgorante che nel 1655 la Royal Navy aggiunge il rum alla razione quotidiana dei marinai. E il Ti’Punch con limone e zucchero diventa ben presto il modo più comune di berlo”, insieme al Punch al latte con vaniglia e noce moscata o al Punch Planteur con alcol puro e succhi di frutta misti. Inoltre, il consumo di punch con arancia o limone aumentò notevolmente quando si ipotizzò che poteva aiutare a prevenire lo scorbuto, una malattia molto diffusa, che decimò gli equipaggi tra il 1600 e il 1800. La sua causa fu ritenuta, oltre che la mancanza di igiene, la carenza di acido ascorbico, presente invece negli agrumi.

Un’altra bevanda molto amata era il cocktail del bucaniere Morgan, con latte di cocco, rum ambrato, rum bianco, succo di ananas e di limone verde. Infine, nessun pasto terminava senza il caffè brulotto diabolico, con bucce di arancia e limone, zenzero, chiodi di garofano, cannella, cognac e cointreau. Ma ricordiamo che “il fatto si bruciassero la gola con le bevande alcoliche non impediva che andassero in cerca anche di dolcezze, a cominciare dal cioccolato, per il quale erano pronti a fare qualsiasi follia”.

Ora basta, vi abbiamo già svelato abbastanza su cosa mangiavano i pirati. Speriamo di avervi incuriosito, ora non vi resta che comprarvi (e divorarvi) questo libro!