L’alimentazione ha sempre avuto un ruolo centrale nella vita umana. Per migliaia di anni, i nostri antenati hanno trascorso la maggior parte del loro tempo a procurarsi cibo per sopravvivere, un’attività che ha influenzato la nostra evoluzione biologica e culturale. Ma come possiamo sapere cosa mangiavano le popolazioni antiche e come trasformavano le materie prime in alimenti? A queste domande risponde l’archeologia del cibo, un campo di studi che, attraverso l’analisi di utensili, fonti scritte o reperti organici come resti animali e vegetali, ci permette di ricostruire le abitudini alimentari delle società del passato. Tra i protagonisti di questa disciplina c’è l’archeozoologia, che analizza le ossa animali rinvenute nei siti archeologici per comprendere come l’uomo abbia sfruttato le risorse animali nel corso del tempo. Per approfondire questo affascinante settore, abbiamo intervistato la dottoressa Elena Maini, archeozoologa, ricercatrice all’Università La Sapienza di Roma e segretaria dell’Associazione Italiana di Archeozoologia (AIAZ aps).

Ossa, semi e ceramiche: le tracce che raccontano il cibo del passato

L’archeologia del cibo si basa sull’analisi di ciò che il tempo riesce a conservare. “Spesso gli archeologi studiano le ‘rifiutaie’, cioè le aree in cui sono rimasti sepolti gli scarti alimentari delle comunità del passato” – introduce la dottoressa Maini. “Molti materiali organici, infatti, non sono giunti fino a noi, ma le ossa invece sì. Lo stesso vale per alcuni resti vegetali, come possono essere, per esempio, i semi carbonizzati”.

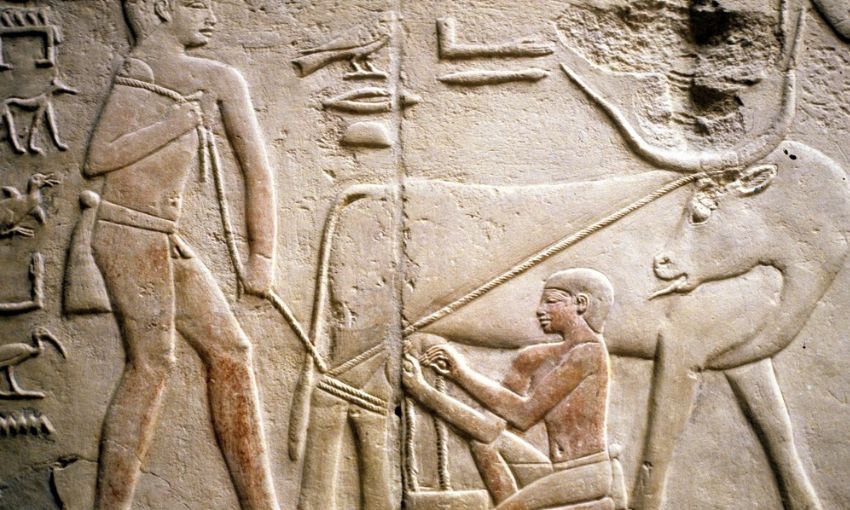

Le ossa, in particolare, sono una fonte di informazioni preziosa perché resistono nel tempo e permettono di identificare le specie animali presenti nei siti archeologici. “Non dobbiamo pensare che tutti gli animali trovati nei siti archeologici siano stati ‘semplicemente’ mangiati. Molti erano anche utilizzati per altri scopi, come la produzione di latte, lana o come forza lavoro. Il passaggio dallo sfruttamento dei soli animali selvatici per ottenerne carne a quello dei cosiddetti ‘prodotti secondari’ è una componente fondamentale di quella che chiamiamo ‘rivoluzione neolitica’ che ha portato l’uomo a diventare sedentario e a organizzare gli allevamenti. L’osservazione e lo studio di questo passaggio è stato possibile anche grazie all’archeologia del cibo e all’analisi delle ossa”. Oltre ai resti animali, anche gli strumenti connessi alla lavorazione del cibo sono una prova importante per comprendere il rapporto dell’uomo con ciò che lo nutre: “Macine per la produzione di farine, forni per la cottura e ceramiche per la conservazione e la cottura degli alimenti raccontano molto sulle tecniche di trasformazione del cibo nelle diverse epoche”.

Il cibo è un’invenzione: dalla natura alla trasformazione

Un elemento fondamentale da tenere presente nell’avvicinarsi all’archeologia del cibo è che non tutto quello che consideriamo cibo esiste pronto in natura; spesso, è frutto di una manipolazione culturale e d’ingegno. “Molto di quello che chiamiamo cibo è il risultato di una trasformazione” – sottolinea Elena Maini. “L’uomo, nel corso della storia, ha sviluppato tecniche per rendere commestibili, conservabili e nutrienti le materie prime raccolte. Questo processo non è stato immediato, ma ha richiesto millenni di sperimentazione ed evoluzione”.

Le prime tracce di domesticazione animale si trovano nella Mezzaluna Fertile (regione storica del Medio Oriente che si estendeva all’incirca sugli attuali stati di Egitto, Israele, Palestina, Giordania, Libano, Siria, Turchia, Iraq, Kuwait, Iran e Arabia Saudita). La presenza degli animali domestici testimoniata dal ritrovamento delle loro ossa è spesso associata a quella di strumenti che indirettamente ne dimostrano la loro esistenza, come ad esempio gli utensili per la filatura (sotto, nella foto, ndr) o rappresentazioni connesse alla lavorazione del latte”.

Cibo come simbolo

Lo studio delle ossa permette di individuare particolari abitudini alimentari, in cui il cibo assume anche una valenza rituale. Questo ci consente di ricostruire le credenze delle comunità antiche, che accompagnavano i defunti con armi, gioielli, utensili e perfino offerte alimentari. Elena ci ricorda un esempio, quello “delle Necropoli etrusco-celtiche di Monte Tamburino, a Monte Bibele, e di Monterenzio Vecchio, nell’Appennino bolognese, entrambe databili tra il IV e il II secolo a.C., in cui il cibo deposto nelle tombe non rappresentava solo un’offerta per il viaggio nell’aldilà, ma aveva anche una forte valenza identitaria e sociale, testimoniando una sorta di partecipazione del defunto al banchetto funebre” (Maini & Curci 2013). Il banchetto, in questo caso, era composto da costolette di maiale accuratamente selezionate e disposte all’interno del vasellame di corredo, ribadendo il ruolo del cibo non solo come nutrimento, ma anche come elemento simbolico.

Fonte:

– Maini E., Curci A. 2013, “The food of the dead: alimentary offerings in the Etruscan-Celtic necropolis of Monterenzio Vecchio (Bologna, Italy)”, in Anthropozoologica 48 (2) pp. 341-354. http://dx.doi.org/10.5252/az2013n2a11 (ISSN 0761-3032).

Come si diventa archeozoologi?

L’archeozoologia è una disciplina fondamentale per la comprensione del passato. “Purtroppo non esiste un albo professionale per gli archeozoologi” – spiega la ricercatrice. “Si può arrivare a questa specializzazione attraverso due percorsi: scienze naturali o archeologia. Il problema è che, nel mondo accademico, spesso siamo visti come una figura a metà tra queste due discipline, e questo rende difficile il nostro inserimento nei concorsi”.

In Italia esistono insegnamenti universitari di archeozoologia, laboratori accademici e museali dove è possibile formarsi, ma la passione è fondamentale e la pratica un aspetto imprescindibile. Molti studenti si avvicinano alla materia appoggiandosi ai docenti esperti e partecipando a workshop e simili dedicati all’analisi dei reperti ossei”.

Oltre alla ricerca, la didattica ha un ruolo centrale nel lavoro dell’archeozoologo. “Organizzo sessioni laboratoriali per bambini e adulti, in cui mostro ossa archeologiche e moderne per spiegare come riconoscere le specie e interpretare i resti.”. La professione dell’archeozoologo può svolgersi sia negli scavi archeologici, analizzando i reperti sul campo, sia nei laboratori universitari e museali, dove si studiano i materiali raccolti. “Più si lavora in team, più si ottengono risultati significativi” – afferma Maini. “Possiamo confrontare reperti dello stesso periodo in luoghi diversi, o ritrovamenti dello stesso luogo in epoche diverse, per ricostruire le trasformazioni alimentari nel tempo”.

L’archeologia del cibo ci insegna che le scelte alimentari non sono mai casuali, ma dipendono da fattori culturali, ambientali ed economici. Comprendere il modo in cui l’uomo ha amministrato le risorse nel passato può aiutarci a riflettere anche sulle sfide del presente, come la sostenibilità alimentare e la gestione delle risorse naturali. Attraverso le ossa, i semi e i resti della cucina di ieri, possiamo raccontare la storia del cibo e il ruolo centrale che ha avuto nella costruzione delle civiltà.

Conoscevi questa disciplina e le sue scoperte in merito alle abitudini alimentari dei nostri antenati?

Immagine in evidenza di: Krikkiat/shutterstock